欧美功效护肤在中国市场亮红灯|每周一话

文|李硕

本周,美国功效护肤品牌彼得罗夫PETER THOMAS ROTH在丝芙兰部分门店的清仓动作引发热议。

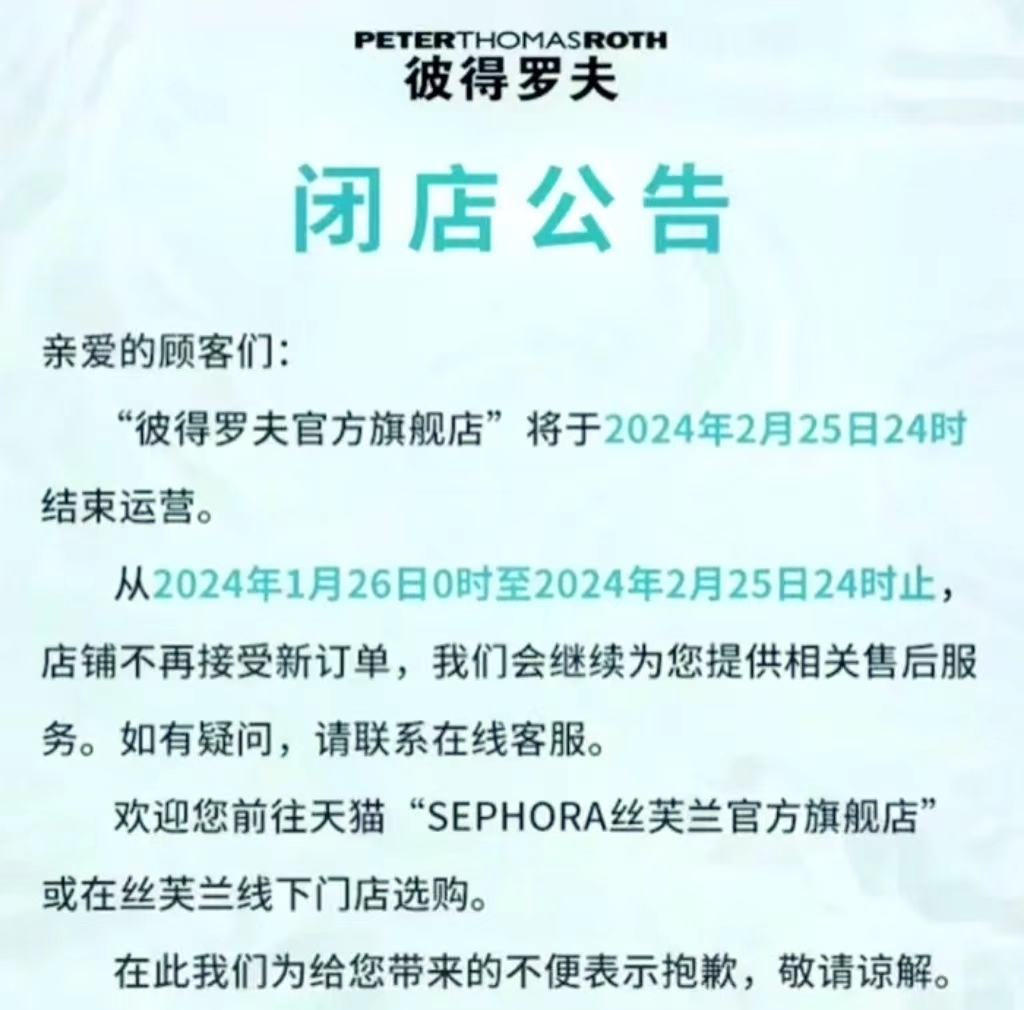

四个月前,该品牌关闭了天猫官方旗舰店,丝芙兰目前是其在中国内地仅有的销售渠道。

创立于1993年的彼得罗夫于2010年进军中国市场,定位高效能护肤,旗下明星产品有21胜肽精华、黄金眼膜等,售价在400元至1300元区间。

欧美功效护肤品牌在中国市场的落寞故事不止有彼得罗夫。

从2023年退出中国市场的FAB,到年初天猫关店的肌肤哲理,再到解雇全部员工的Matter of Fact。多重因素下,诸多欧美功效护肤品牌在中国市场的经营正亮起红灯。

01

品牌心智单一

成也功效败也功效

长期以来,欧美护肤品牌在中国多以“猛药护肤”、医学专业形象示人,以凸显品牌科研实力为主要市场沟通策略。

在国内功效护肤潮兴之前,这样的策略一度获得显著成效。进入中国市场后,彼得罗夫曾连续5年在丝芙兰中国独家品牌中取得排名第一。

近年来,国内功效护肤市场的竞争者来势汹汹,围绕护肤品的浓度比拼与成分竞赛逐渐日常化。

对见多识广的中国消费者而言,评判一件护肤品价值高低的尺度日益多样化,包括产品实际效果、情绪价值、美学表达等多重因素,而功效只是其中之一。然而,多数欧美护肤品牌并未从“猛药护肤”“强功效”的单一标签中走出,销量走低便不足为奇。

02

新价值沟通有限,与高溢价脱钩

近日,拜尔斯道夫CEO Vincent Warnery在资本市场日活动中表示:“中国的高奢护肤品市场正在强劲下滑。”

高端化是欧美功效护肤品牌在中国市场的主流定价路线,但在化妆品消费欲望低迷之际,若未能及时捕捉中国消费者的新需求,围绕模式、业务、渠道、价值、品牌创造新的价值点,便难以持续拥有高溢价能力。

正如贝恩公司全球专家合伙人判断:今天发生的不是消费降级,而是消费者没有消费欲望,这是消费品行业今天真正需要面对的问题,品牌需要创造新的价值点,给消费者合适的花钱理由。

作为欧美功效护肤品牌,近期正式进入中国市场的醉象较好地规避了价值单一的问题。

据了解,中国醉象团队正结合品牌在美国的社群运营经验以及中国微信私域生态,在中国打造了“醉粉俱乐部”,通过不断向“醉粉”们分享健康生活方式、护肤理念以及有趣的故事,持续强化品牌与消费者的贴近性。

03

本地化能力有限,水土不服难免

许多欧美护肤品牌至今都未能回答一个问题:一个欧美出身的功效护肤品牌,如何确保其产品对于中国人安全、有效?

可以说,如今欧美护肤品牌唯有提供能够满足中国消费者个性化需求的产品,凭借充分的本土化创新才能真正赢得市场。

一方面, “加强本土化研发”也正被欧莱雅、拜尔斯道夫等国际美妆公司落实到了具体行动上。

在“整全护肤”理念下,修丽可结合自身功效护肤品,在中国落地了超10项本土整全方案,并与中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会达成战略合作;妮维雅则在中国推出为亚洲女性美白需求定制的美白产品630双能瓶。

另一方面,为了让国内消费者充分感知到研发实力,拜尔斯道夫等公司已开始对中国研发团队做出相应布局,组建了科学传播团队和人工智能团队等非传统研发的岗位,强化产品的科学属性以打动消费者。

从化妆品进口大数据层面看,今年1-5月国内化妆品进口金额同比下降10.5%至504.55亿元,数量同比下降13.8%至13.09万吨。透过欧美功效护肤品牌,可以看到当前海外美妆当下在中国市场的境况并不乐观,最考验品牌经营内力的时刻已经到来。