新规来了!国家药监局发布《化妆品安全风险监测与评价管理办法》

文丨龚静

4月9日,为了加强化妆品监督管理,规范化妆品安全风险监测与评价工作,国家药监局发布《化妆品安全风险监测与评价管理办法》(下称《办法》)的公告,并明确规定《办法》自2025年8月1日起施行。

《办法》共六章三十三条,包括总则、计划制定、采样和检验检测、问题线索移交和调查、监测结果评价与应用、附则。对比《国家食品药品监督管理总局办公厅关于进一步规范化妆品风险监测工作的通知》(食药监办药化监〔2018〕4号),本次《办法》进一步完善了化妆品安全风险监测与评价体系,并且提出应着重监测和评价对儿童等重点人群造成健康危害的物质。与此同时,牙膏安全风险监测与评价工作亦按照《办法》执行。

01

明确定位

完善化妆品风险监测与评价体系

根据《办法》,风险监测与评价,是指药品监督管理部门对可能影响化妆品质量安全的风险因素进行监测,并对发现的风险因素进行分析研判和有效处置的活动。目的是发现和防控化妆品质量安全风险,为制定化妆品质量安全风险控制措施和化妆品标准、开展化妆品抽样检验以及化妆品安全风险信息交流和预警提供科学依据。《办法》对“谁来监测、监测什么、如何监测”做出了明确规定。

《办法》第七条规定了监测和评价主体:“国家药品监督管理局根据防控化妆品潜在质量安全风险和为化妆品标准制修订提供科学依据的需要,制定国家风险监测与评价计划。省、自治区、直辖市药品监督管理部门根据国家风险监测与评价计划,结合本行政区域监管工作需要,制定风险监测与评价工作方案。”

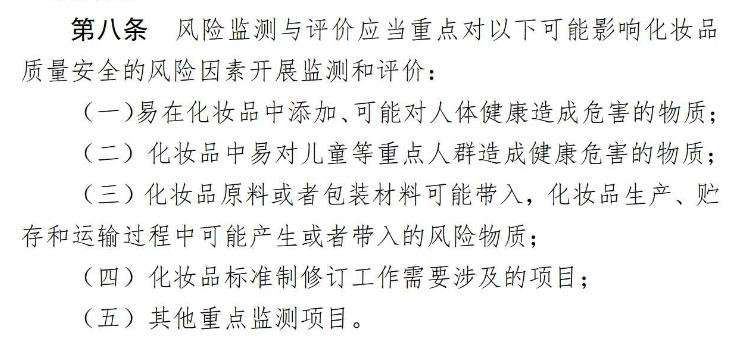

第八条明确了需重点监测的化妆品质量风险因素,包括易对儿童等重点人群造成健康危害的物质,以及化妆品原料或者包装材料可能带入,化妆品生产、贮存和运输过程中可能产生或者带入的风险物质等等。

此外,第九条指出,风险监测与评价计划应当包括下列内容:监测品种、监测目的、任务分配、工作安排等总体工作要求;采样地域、环节、场所、数量、时限等采样工作要求;监测项目、检验检测机构、检验检测方法等检验检测工作要求;对问题产品的调查处理要求;风险评价、风险管理、结果应用等要求,以及其他工作要求。

02

数据闭环

监测结果将用于行业交流与标准修订

在构建“数据驱动监管”的基础上,《办法》进一步明确了风险监测结果的多元应用机制,不仅强化了政府部门在信息处置与标准修订中的主动权,也鼓励各类市场主体和社会组织共同参与风险沟通与制度完善,助力化妆品安全管理从单向监管走向开放协同、动态调整的新路径。具体体现在以下两条条款中:

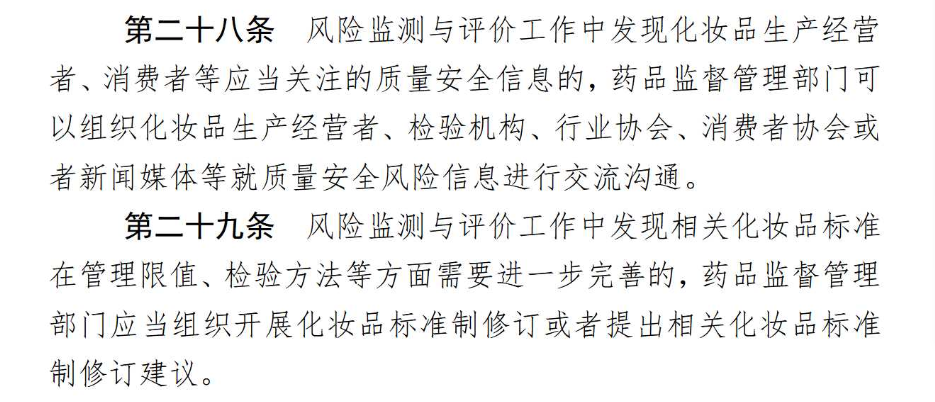

《办法》第二十八条和第二十九条的规定,展现了风险监测数据在推动行业高质量发展中的重要作用。一方面,通过多方参与的信息交流,监管部门能够及时将质量安全风险传递给企业与消费者,帮助企业明确改进方向,提升风险防控能力。另一方面,基于监测数据发现的问题,还可助推化妆品标准的修订与完善,使监管要求更加科学合理,有利于企业在合规框架下持续优化产品质量与安全管理,促进企业健康、透明、有序地发展。

03

企业挑战

采样协作和企业自查将成未来重点

根据《办法》第十五条规定,样品采集过程中,发现涉嫌存在以下违法情形的,采样单位应当将有关情况通报具有管辖权的药品监督管理部门:1、未经注册的特殊化妆品或者未备案上市销售、进口的普通化妆品;超过使用期限;2、无中文标签;3、标签标注禁止标注的内容;4、其他涉嫌违法的化妆品。

此外,第二十二条规定,化妆品注册人、备案人、受托生产企业收到自查要求后,应当立即开展自查,分析产品原料、生产工艺、生产质量管理、贮存运输等方面可能产生质量安全风险的原因,并进行整改。

荃智美肤生物科技研究院研发总监张太军对此表示:“这要求企业未来要以更加严格的标准要求自身生产,在产品设计之初就做好风险评估和人群适配性测试,才能真正实现持续的高质量发展。”他强调,只有当企业把风险思维融入产品生命周期管理,建立与国家监测机制相匹配的内部质量控制系统,才能在合规压力与竞争环境中形成稳定优势。

04

共治生态

鼓励专业社会力量参与监测与评价工作

《办法》第三十一条提出:“鼓励有关科研机构、检验检测机构等社会力量参与风险监测与评价工作。”张太军认为,科研机构、检验检测机构等社会力量能为风险监测与评价工作提供技术赋能,有效提升监测的专业深度与广度,并在一定程度上弥补相关国家机构的人力不足问题。

监管在前,机会在后。随着《办法》的实施,“风险识别”将成为化妆品行业全生命周期管理的第一道关口。企业只有在原料筛选、产品生产、出厂检测和应急响应等多方面持续投入,才能在这场新的行业秩序中站稳脚跟。

编辑:杨敬玲