文丨化妆品报记者 闻强

你刷流量的样子很像蔡徐坤。

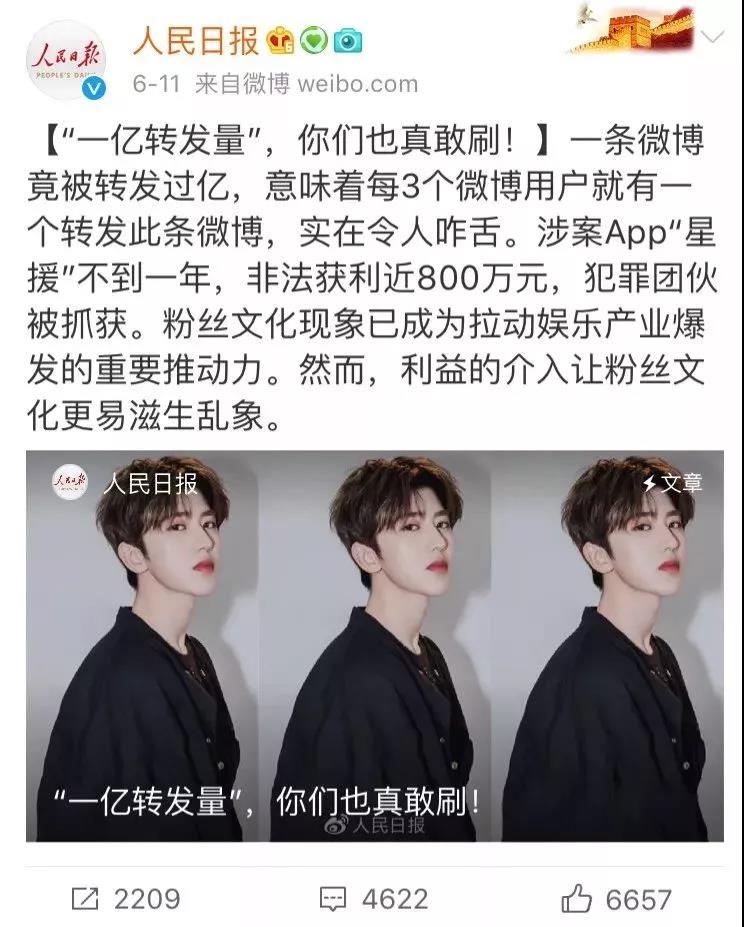

近日,北京警方侦破了一起利用非法App恶意进行流量造假的刑事案件, “星援App”的制作人蔡某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被刑事拘留。这一案件直指社交媒体时代下,疯狂的流量造假现象。

事件起因于艺人蔡徐坤新歌视频在微博获得超过1亿次转发,而这个数据若为真, 则意味着每三个微博用户中便有一人转发了该微博。

如此不正常的惊人转发量引发媒体关注。早在2018年9月2日,共青团中央发布微博文章《你见过一亿次转发的微博吗?》,直接对一亿转发的微博提出了质疑;而今年的2月23日,央视新闻更将一些顶级流量的微博情况公之于众,话锋直指数据造假现象。

被刷出来的流量将公众的目光再次聚焦在偶像和粉丝经济产业链的暗斑处。

在一切皆可数据化的当下,好看的数据常常代表着一定等级的价值,会带来相应的资源、金钱和地位。但在这样一个导向下,虚假流量似乎难以避免。广告主们也应该由此做更多关于品牌营销上的思考。

首先是数字化营销的透明度。

随着移动社交App的蓬勃发展,由社交网络红人引发的新一代营销经济兴起,并出现所谓的“影响者营销”。品牌广告主努力找到那些在各领域里有信誉和影响力的红人,并通过他们去影响消费者的购买行为。这种新式营销以数字为依托,缺乏足够的透明度和真实性。

实际上,早有日化巨头对这种现象进行了反思和抨击。去年,联合利华首席营销官基思·韦德就直指影响者营销中社交红人“流量欺诈”的问题,呼吁广告行业以及社交媒体平台提高影响者营销的完整性、透明度,提升衡量标准。

英国一市场调查机构最近的一项研究发现,要让一位粉丝数超过100万的网红发布一个带有品牌信息的帖子,营销人员需要支付高达75000英镑,而对那些粉丝数只有1万的“小网红”,只需要平均一个帖子支付1500英镑。与此同时,有数据显示,大量的快消品牌正在为那些拥有虚假粉丝的网红买单。

知名广告人杨正华此前在接受记者采访时表示,“实际上,在新兴媒体上活跃的粉丝,忠诚度并不高,所以新媒体投放成本看似相对较低,但就获得单个忠实粉丝的成本来讲,却是很高的。”

可以说,广告主在数据表现上的单一追求推动了传播数据的虚高。这一现象,对于想要在社交媒体上进行投入的品牌应该有一些警醒。

其次是粉丝经济的真实价值。

所谓流量明星,广泛定义为在大众市场,尤其是在互联网受众市场拥有大批粉丝和极高人气的明星,他们可能没有足够引人注目的口碑之作,但依旧可凭借身上的可观流量以及粉丝的狂热,受到资本和商业市场的青睐。

不过,流量明星因为缺乏一定的积累和沉淀,其所覆盖的人群和长期的影响力显然有限。品牌与流量明星的合作更需慎重。

事实上,一些广告主也看到这一点。在选择和流量明星合作时,并不会冠以品牌代言人身份,而是会委以其他的头衔,或者选择仅仅合作一款应季单品。

第三是流量与转化之间的权重。

流量与转化之间权重关系的争论已久,而在数据造假现象频发的现在,精准的高转化率似乎显得难能可贵。

自媒体“科技蟹”表示,随着微信公众号以及“自媒体”生态的繁荣,“10万+”等规模词汇让我们陷入一个误区,大家忽视了投放的基本要求——精准。

而如今,包括宝洁在内的大广告主也开始选择一些乍看曝光一般、但在自己的圈层内有较高影响力的中小型网红。这类网红的优点在于他们本身接到的品牌合作没有大号多,品牌价值并不会被稀释;且他们的受众往往黏性很大,转化率较高。

流量造假是一个多重因素造就的现象,比如行业缺乏可量化考核的KPI、广告代理商的投机行为、以及部分明星红人对自身商业价值变现的无尺度欲望。从这个角度来讲,流量造假正像是一件众人都不愿拆穿的皇帝的新衣。

而在未来,当大家都厌倦了浪费时间和精力为虚假流量挤掉水分之后,流量背后的数字,才可能真正获得它应有的价值。