近日,中国网红电商第一股:杭州如涵控股股份有限公司(以下简称“如涵”)公布了截至2019年6月30日的2020财年第一季度未经审计财务报告。财报显示,第一季度如涵GMV(成交总额)达7.58亿元,同比增长50.4%,净收入为3.128亿元,同比增长34.3%,经调整归母净亏损为2160万元,同比大幅收窄51.6%。

谁能想到,就在四个月前,如涵用网红电商敲开了纳斯达克的大门,但上市首日却以暴跌37.2%的惨淡局面收场。网红挣钱,网红公司不挣钱,王思聪甚至犀利点评如涵:“亏损严重,营销费用过高,增速太慢;严重依赖张大奕;网红电商模式没有验证成功,也没有证明出自己可以培养出新KOL。”

尽管这份财报显示亏损已大幅收窄,收入攀升,但高营收、低利润依然是横亘在如涵面前的一道坎,而造成收入与利润的巨幅剪刀差依然是营销费用不断攀升。财报显示,如涵第一季度的销售和营销费用为7410万元,比上一财年同期的4320万元增长71.7%。

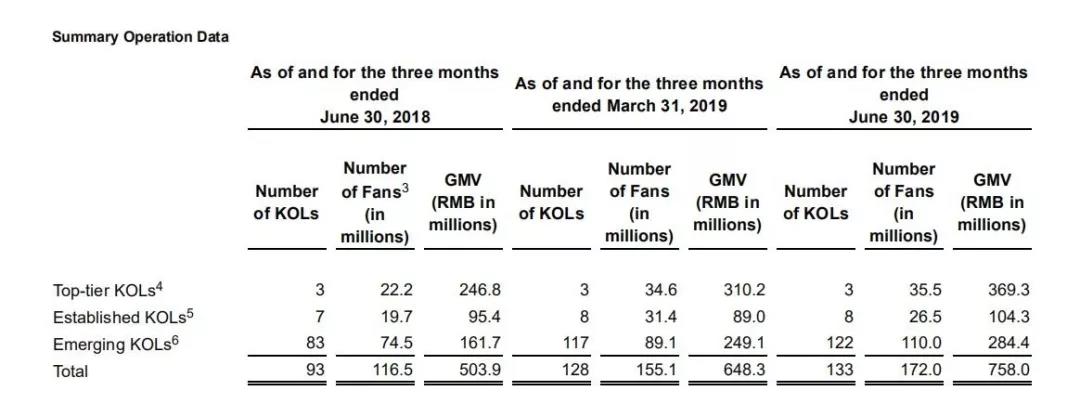

如涵招股书显示,2017财年和2018财年如涵花在销售、市场和广告上的费用基本超过38%,而人均网红营销费用在2018年第四季度更达到骇人的63万元。遗憾的是,花费大价钱和长时间培养的网红,绝大部分没有一线网红的带货能力。财报显示,第一季度张大奕等三位顶级网红的GMV贡献占比高达48.7%,与上年同期相比变化幅度不大。

张大奕

可以看出,销售和营销费用过高、对顶级网红的依赖性太强仍然是如涵面临的巨大考验,而在第一季度,如涵到底凭借什么实现了业绩增长和亏损收窄?

直营业务:顶级网红自营店增长强劲

如涵的运营模式是“网红+孵化器+供应链”,即以网络红人为核心,以微博、微信等互动平台为流量入口,与淘宝、京东等电商平台相结合,形成一套完整的产业闭环。这种打法表面上省去了从淘宝、京东等平台购买流量的成本,但网红的打造、网红知名度和热度的维持都花费不菲,实为变相的流量购买费用,在这种状态下,顶级网红的流量显然是更具优势的。

作为专业的网红孵化公司,网红就是如涵最核心的资产。财报显示,截至2019年6月30日,如涵签约的网红数量为133个,覆盖了1.72亿粉丝群体,GMV超过1亿元的头部网红有3位,为公司贡献3.69亿GMV,肩部网红8位,腰部网红122位。

从整体业务来看,如涵自营业务(指公司以旗下网红名义开设的自营店)下产品销售收入为2.473亿元,相比去年同期的产品销售收入2.112亿元增长了17.1%,而增长主要归因于头部网红自营店铺销售的增长。

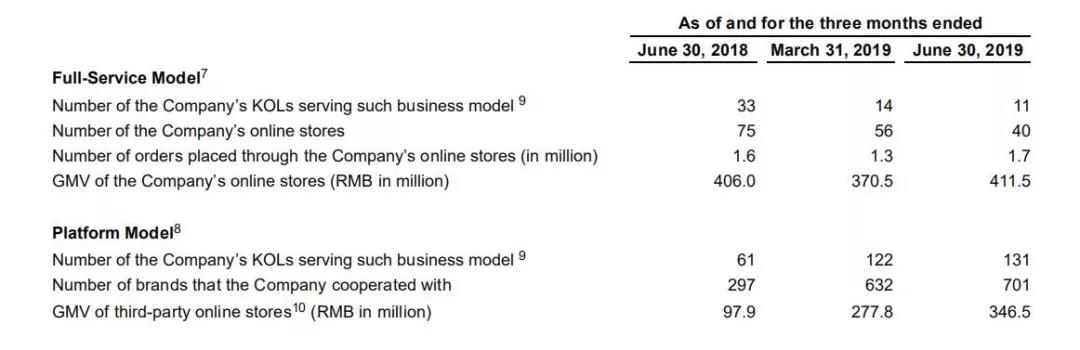

值得注意的是,如涵自营模式网红数量由上一财年同期的33位减少到11位,自营店数量也由75家减少到40家,但总销售收入却不减反增,可比的头部网红自营店销售收入实际上同比增长了49.6%,头部网红的爆发力可见一斑。

平台业务:网红营销服务收入翻倍

如涵的另一大业务板块是平台业务(指公司旗下网红为第三方商家提供营销服务),财报显示,第一季度如涵平台业务的服务收入为6550万元,相比上一财年同期的服务收入2170万元增长了201.3%。增长的原因主要是平台模式下网红数量的增加以及在广告和营销业务中合作的品牌数量的增加。

第一季度如涵平台模式下的网红数量为131位,而上一财年同期仅为61位;合作品牌数量也由上一财年同期的297个增长至701个。这其中不乏一些国际知名品牌,通过与如涵旗下不同类型、不同定位的达人合作,帮助品牌有温度的触达用户,实现品效合一。

对此,如涵首席财务官池振波提到:“优秀的财务表现是由如涵在网红孵化培育方面持续不断取得的进展,通过大力加强广告服务、品牌宣传和电商等业务提高变现能力以及全面改善运营效率所推动的。”

他还表示,平台业务发展的重点是获得市场份额,增长要超过行业的步伐,如涵将通过扩大KOL数量和优化KOL结构来做到这一点,以便最大限度地为品牌和商家提供增值服务。

运营效率提升使得毛利显著提高

财报显示,如涵第一季度总成本达2.01亿元,同比增长了14.9%,而其中占比最大的是销售和营销费用,高达7410万元,同比增长71.7%,增加的主要原因有:为提高产品销售毛利率而增加的促销费用;网红孵化、培养、内容制作和培训费用增加;无形资产的非现金摊销费用。

尽管成本居高不下,如涵在毛利上却有了显著突破。第一季度毛利为1.11亿元,同比增长了93%,毛利率则从上一财年同期的24.8%增长至35.7%。而增长的主要原因包括:与第三方品牌的交叉合作更多,供应链管理效率提高,使得产品销售毛利率增加;公司净收入中用于平台模式的服务所占比例增加,其毛利率高于产品销售。

对此,如涵创始人兼董事长冯敏表示:“通过多年的积累和沉淀,如涵在自身平台上打造了精准的选款能力、成熟的供应链能力和先进的大数据技术能力,同时不断升级自身的柔性供应链,提高管理效率,提升管理能力。如涵将最大限度的开放供应链,积极服务于大量第三方的商家和网红,最大程度的赋能KOL,充分发挥自身精准的人货匹配能力,降低KOL的交易成本,建设成为中国最大的KOL交易平台。”

对如涵而言,它对于自营模式和平台模式的探索已经初见成效,这种业务划分能够让旗下不同层次的网红有更明确的定位,头部和肩部网红着力自营店销售,腰部网红占领市场份额,发力第三方服务。而管理效率的提升也能够显著缓解如涵亏损的压力,至少从毛利的提升中能够看到扭亏为赢的希望。

总而言之,尽管高昂的销售和营销费用依然尾大不掉,如涵已经通过转变模式和提升管理实现了业务范畴和利润水平的优化,而如涵能否实现逆转,赢回资本市场青睐,现阶段还无法定论。

最后提及,2020财年,如涵预计直营模式销售净收入达到9.8亿元至11.3亿元,以及通过平台模式获得净收益2.8亿元人民币至3.8亿元。