文丨化妆品报记者 姚晓雪

先看两则新闻:

4月11日,深圳湾海关在深圳湾口岸入境车道查获一宗旅客利用车体夹藏走私化妆品入境案,查获高档化妆品459盒,初估案值19万元,当事人被移交处置部门处理。

4月17日,满洲里海关在满洲里公路口岸查获俄籍进境旅客涉嫌走私高价值化妆品进境案件,涉案化妆品包括YSL、娇韵诗、兰蔻等,该案件已移交缉私部门做进一步处理。

事实上,自今年1月1日国家首部《电商法》正式实施以来,类似的新闻便不断刷屏,有关“人肉代购或将消失”的讨论亦不绝于耳,甚至还上演了代购为躲避监管而化身“灵魂画手”的戏码。

按照《电商法》的规定,代购组织或个人必须同时拥有采购国和中国的营业执照,并同时缴纳采购国与中国两方的税费,违反规定的卖家或平台最高将分别被罚款50万元以及200万元。

电商法的正式落地,不断趋严的监管,让个人代购群体风声鹤唳,不少人选择了观望或退出,朋友圈的“海外代购”正以肉眼可见的速度减少,而对于存活下来的代购来说,生意也不似前几年好做了。

小余(化名)最近看上了一套怡丽丝尔的水乳套装,咨询代购的价格是599元,而同款商品在品牌天猫旗舰店的售价为610元,还赠送小样,两相比较之下,他选择了直接网购,毕竟“这个价格差小到可以忽略不计”。

进口商品的国内外差价大,是代购能存在的最主要原因。而今,这一“差价”正在慢慢缩小。

一方面,国家宏观税收政策调整,引导消费从海外回流至国内,的确给进口品降价提供了空间。以关税为例,自2015年以来,我国已经连续5次降低部分消费品进口关税,最近的一次是去年国务院常务会议决定从7月1日起,将洗涤用品和护肤、美发等化妆品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%,下调幅度高达65.48%。

另一方面,品牌也在有意缩小中国市场与其他市场的产品差价,推进全球价格一体化,以维护市场的长期稳定。

来自财富品质研究院的数据显示,与2011年相比,2017年中国奢侈品国内外整体平均价差由2011年的68%缩小至16%,差幅整整缩小了52%。其中,护肤品和彩妆类产品是国内外价差缩小幅度明显的品类之一,分别由2011年的84%下降到2017年的19%和21%。

而相比于宏观政策的影响,品牌方面的主动出击,则被视为是海外代购生存空间被压缩的根本原因。

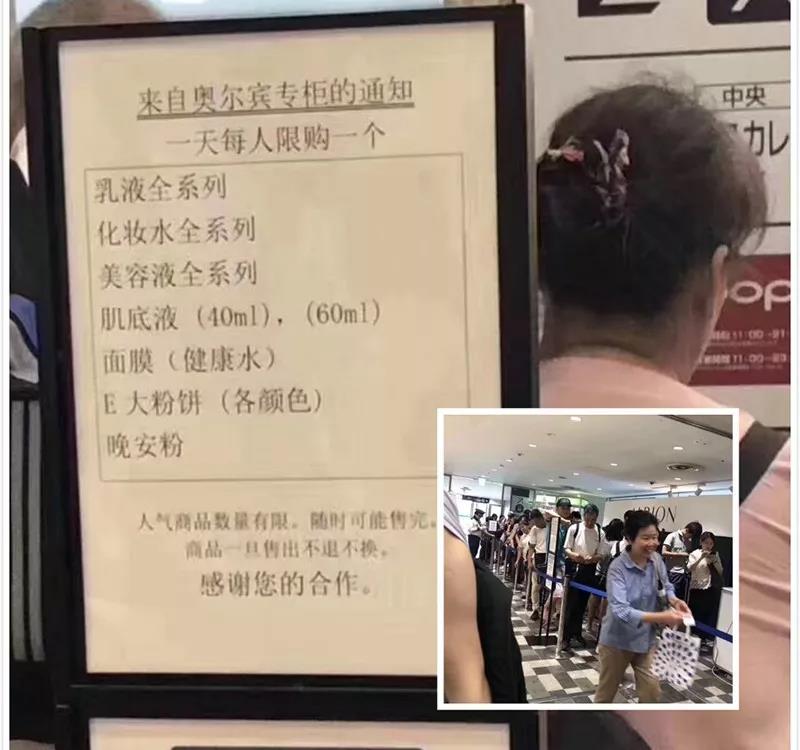

一直以来,大牌化妆品对于代购的态度都是明确抵制的,其中又以日本品牌尤甚,例如,资生堂、奥碧虹、POLA等品牌都曾推出过严格的限购措施。对此,有品牌方解释:“因为代购大量购买商品拿到国内去卖,但是产品的质量在他们储存的过程中,或许会出现一些事故,代购只说是在日本专柜买的,所以这个锅只能是日本化妆品来承担,十分的影响我们的声誉,而且大量的订单已经是供不应求的状态了。”

品牌方的担忧并非没有道理,大规模的代购确实会对品牌的市场运营造成冲击。丹麦珠宝品牌Pandora潘多中国内地CEO Geena Tok自去年9月上任之后,就宣称将加大对代购等“灰色地带”市场的打击。他们认为,有越来越多的品牌首饰通过灰色市场进口到中国销售,导致产品在该地区的零售价下滑严重,到了15%左右。集团对此现象采取了不少抑制措施,减少产品通过非正常渠道流入中国市场。

在严格限制代购与此同时,品牌们也深谙“堵不如疏”的道理,既然是“差价”给了代购以生存的土壤,如果这个“差价”不存在了,代购也就自然不复存在。

目前,已经有品牌在这方面展开了尝试。最明显的就是双十一期间,KATE、雪肌精、苏菲娜等品牌的天猫官方旗舰店都曾打出了爆款产品“中日同价”的口号,部分产品的售价甚至比日本的日常零售价还要低,这样的举动也被调侃为“不给代购留活路”。

毫无疑问,属于个人代购的高光时刻已经一去不复返看。回头来看,从始至终,掌控代购命运的,都是“品牌”。当代购的规模足够大,甚至影响到品牌正常的发展的时候,也就意味着代购本身“危险”了,毕竟“卧榻之侧,岂容他人安睡”。